Quel rôle joue la nécropsie dans le diagnostic des maladies respiratoires chez les ovins et les caprins ?

Elle joue un rôle fondamental car c’est la première orientation vers où se dirige le problème respiratoire. Il existe de nombreux problèmes respiratoires chez les ovins et, sans nécropsie, il est impossible d’obtenir un bon diagnostic.

Dans le cas du système respiratoire, la nécropsie est très pertinente pour orienter un diagnostic.

Quel serait le protocole de nécropsie en cas de problèmes respiratoires ?

Il est recommandé de ne pas se limiter au thorax. Chez les ruminants, il est essentiel d’ouvrir complètement : le cou, le larynx, la trachée…

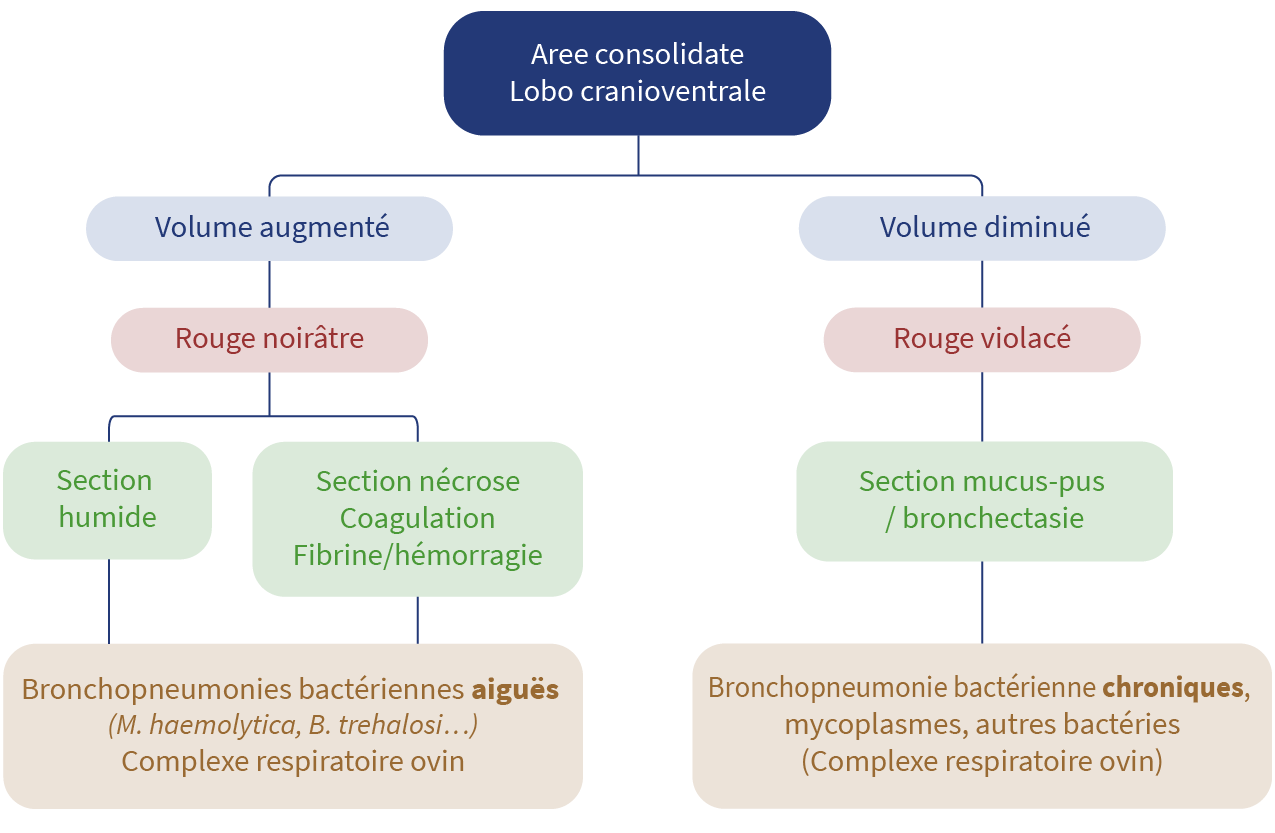

Il est primordial d’observer le volume du poumon dans la cavité thoracique. Puis, ouvrir la tête, les narines et les sinus, ainsi que les amygdales pharyngées et les ganglions lymphatiques rétropharyngés. Enfin, examiner minutieusement l’ensemble du poumon, en particulier le droit, qui contient le lobe crânio-ventral. Cette partie, située le plus en avant et en bas de l’animal, possède une bronche spécifique très courte, ce qui facilite l’infiltration de bactéries. C’est d’ailleurs cette région qui est la plus fréquemment touchée.

Fig. 1. Arbre de décision selon les lésions retrouvées dans le poumon.

Parlons de M. Haemolytica. Existe-t-il des lésions typiques causées par ce pathogène ?

M. Haemolytica est un micro-organisme particulier dans la mesure où il est toujours présent dans le système respiratoire et produit des toxines, notamment des leucotoxines.

Lorsque sa croissance est progressive, il en produit une très faible quantité, entraînant une réponse inflammatoire modérée. Mais lorsqu’il se développe rapidement, il génère une grande quantité de leucotoxine, ce qui peut être dévastateur pour de nombreuses structures. En particulier les structures vasculaires, les macrophages, les neutrophiles, qui meurent et libèrent leur contenu enzymatique dans les tissus environnants. C’est ce qui provoque nécrose et hémorragie. De plus, en traversant les vaisseaux sanguins, elles induisent des altérations vasculaires, comme hyperhémie et hémorragies dans d’autres zones.

On retrouve également Bibersteinia, qui se propage dans l’organisme et entraîne une septicémie, causant ainsi d’autres complications.

Au niveau des lésions, peut-on différencier Mannheimia et Bibersteinia ?

Non, il est difficile de faire la distinction entre elles à partir des lésions. Bien que ces bactéries semblent affecter des zones distinctes, l’analyse microbiologique a démontré qu’elles proviennent toutes deux des poumons. Toutefois, si des lésions de septicémie sont détectées sur le cadavre, accompagnées de nécrose et fibrine dans les amygdales sans lésion pulmonaire, Bibersteinia serait le premier agent pathogène à suspecter.

Les poumons contiennent toujours des bactéries, ce que l’on appelle la flore bactérienne. Cependant, le poumon les « filtre ». Ces bactéries proviennent des narines et circulent constamment à l’intérieur et à l’extérieur des poumons.

Et cela peut compliquer le diagnostic, n’est-ce pas ?

Oui, c’est parfois ce qui pose problème dans le diagnostic. Selon moi, il faut toujours prélever des échantillons sur trois sites, si possible : les cavités nasales, les amygdales et le poumon.

Je recommande ces trois échantillons. Toutefois, il arrive que ce ne soit pas possible. Si je devais en choisir un, alors je conseille de prélever celui provenant de la lésion la plus évidente. C’est-à-dire, en cas de rhinite sévère, l’échantillon sera prélevé au niveau de la rhinite. Si les amygdales sont remplies de fibrine, l’échantillon doit être prélevé à ce niveau. Car cela signifie que la bactérie a causé des dégâts. En présence d’une lésion importante, que ce soit dans la cavité nasale, les amygdales ou le poumon, il est essentiel de s’assurer que l’échantillon provient de cette zone.

Dans la mesure du possible, des échantillons doivent être prélevés des narines, des amygdales et du poumon.

Avez-vous des recommandations pour les vétérinaires en matière de pratiques de nécropsie ?

Gardez à l’esprit que je suis pathologiste et que je suis convaincu que c’est une technique utile. Je pense que les vétérinaires pratiquent déjà la nécropsie assez régulièrement. Toutefois, les protocoles doivent être adaptés pour être moins complexes et plus pratiques, afin d’éviter qu’elle ne devienne une contrainte et qu’elle puisse être réalisée facilement.

Dans les facultés, nous enseignons des protocoles adaptés aux laboratoires de nécropsie et aux démonstrations aux étudiants. Mais sur le terrain, il est nécessaire d’adopter une approche différente et d’utiliser d’autres procédures. Les vétérinaires travaillent souvent seuls et ne disposent pas d’assistance. Pour cette raison, il est essentiel que l’approche soit pratique et efficace.