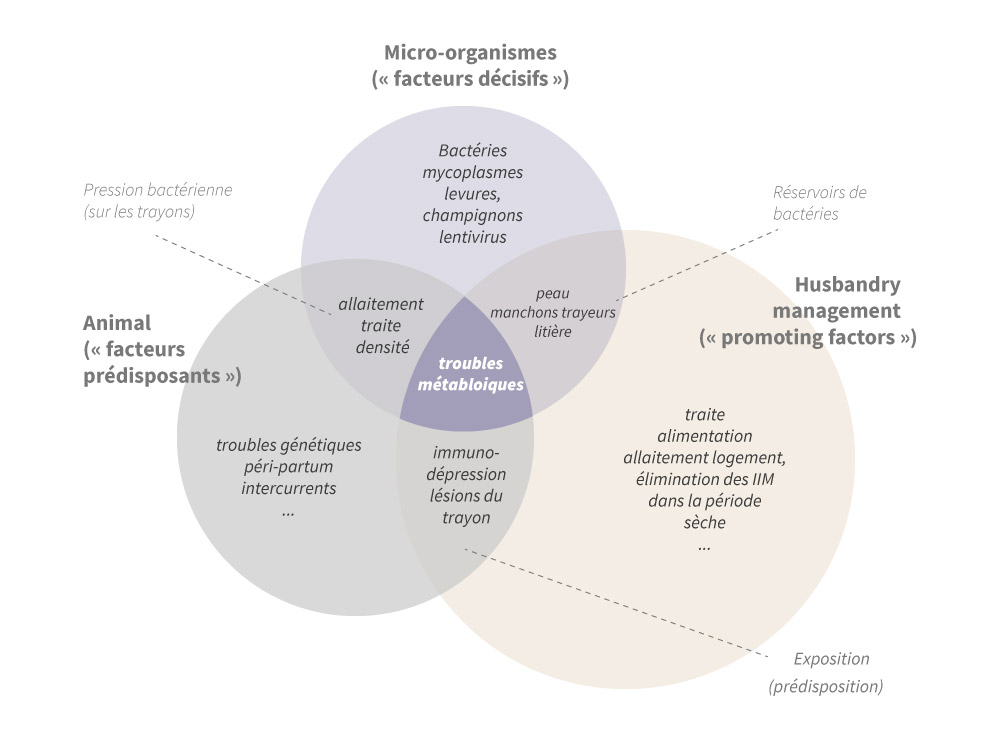

Le diagnostic de mammite chez les brebis et les chèvres peut sembler compliqué. De nombreux facteurs différents interfèrent dans le développement de la maladie. Cependant, si nous définissons l’origine étiologique (associée à l’animal, environnementale et bactéries opportunistes), il devient plus facile de comprendre et d’établir des mesures de contrôle.

CLASSIFICATION FACILE POUR CARACTÉRISER LE PROBLÈME

Afin d’identifier la ou les causes de mammite et de prendre les bonnes mesures pour la contrôler, nous devons avoir l’image suivante à l’esprit.

Une fois que nous comprenons cette image, nous définissons 3 origines différentes qui aident à l’interprétation des résultats de laboratoire. À cette fin, 3 tableaux ont été créés.

“Les animaux individuels, les micro-organismes et la prise en charge jouent un rôle dans le développement de la maladie”

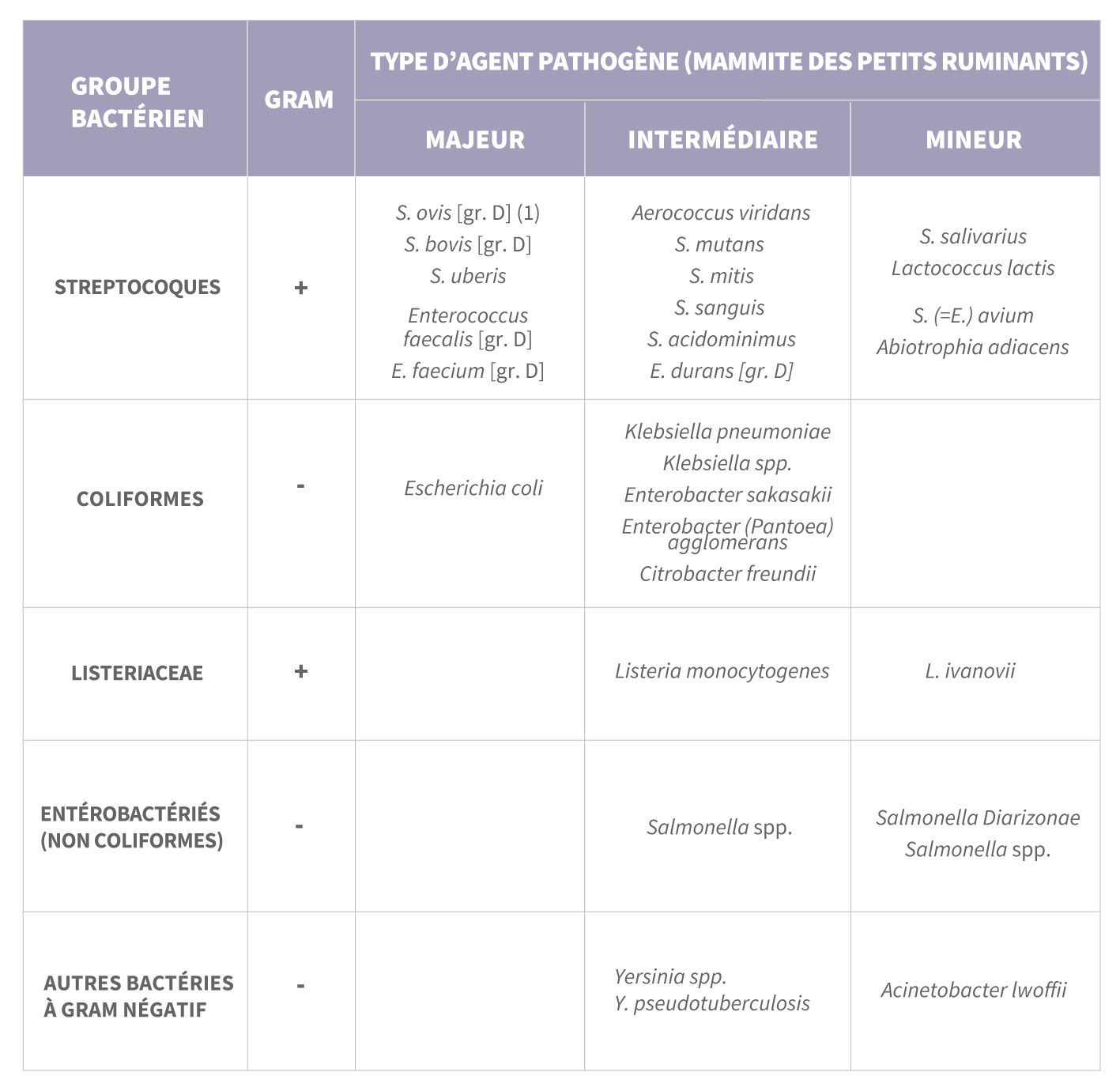

Bactéries associées aux animaux isolées dans les infections intramammaires cliniques ou subcliniques chez les brebis et les chèvres

Bactéries environnementales isolées dans les infections intramammaires cliniques ou subcliniques chez les brebis et les chèvres

Bactéries opportunistes résistantes aux antibiotiques isolées dans des infections intramammaires cliniques ou subcliniques chez les brebis et les chèvres.

Notez qu’un résultat bactériologique avec :

· Un type de colonie cultivé est considéré habituellement comme valide (même si d’autres types peuvent avoir été présents sans croissance significative dans les milieux)

· Deux types de colonies cultivés doit être validé conformément aux espèces identifiées (un type ou les deux peuvent être un échantillon de contaminant)

· Trois types de colonies cultivés ou plus doit être considéré comme non valide (contaminé).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX AGENTS RESPONSABLES

Les isolats de S. aureus dans des échantillons de lait de brebiset de chèvres sont liés, et diffèrent des échantillons de lait bovin en montrant plus de variabilité. Les souches présentent une adaptation prononcée aux petits ruminants. Les souches caprines et ovines sont plus leucotoxiques que les souches bovines (Bergonier et al., 2014 ; Bar-Gal et al., 2015 ; Merz et al., 2016).

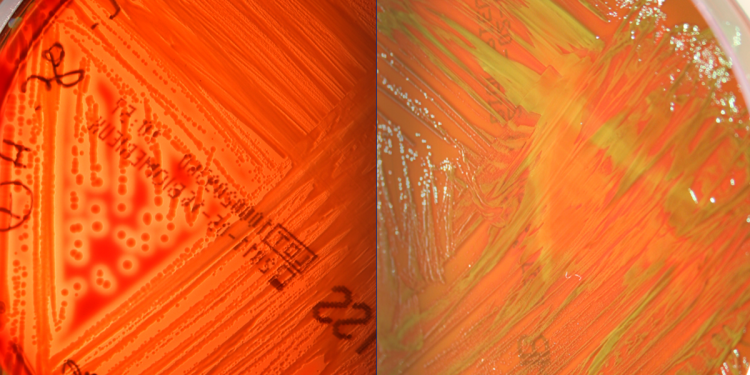

Les espèces les plus fréquemment isolées de SCN incluent S. epidermidis, S. xylosus, S. chromogenes et S. simulans ; S. caprae est également fréquemment détecté chez les chèvres, mais également chez les brebis. Les quatre espèces sont également les plus pathogènesparmi les SCN, comme le démontre le SCC individuel. Environ vingt autres espèces sont régulièrement ou rarement isolées. En outre, plusieurs espèces à coagulase positive peu fréquentes peuvent être isolées à partir de l’IIM des petits ruminants (S. intermedius, S. hyicus, etc.) ; elles peuvent se développer lorsqu’elles sont étalées sur gélose RPF (Rabbit Plasma Fibrinogen [Fibrinogène plasmatique de lapin]).

“S. epidermidis, S. xylosus, S. chromogenes et S. simulans sont les SCN les plus fréquents et les plus pathogènes”

Au sein des corynéformes, peu de Trueperella pyogenes sont isolés dans les cas d’IIM subcliniques ; le genre Corynebacterium comprend une série d’espèces généralement non identifiées ou mal identifiées (par les méthodes biochimiques classiques) dont les propriétés pathogènes ne sont pas bien établies.

En ce qui concerne le genre Streptococcus, les espèces fréquentes sont partiellement dépendantes des pays ou des régions : S. agalactiae chez les brebis en Espagne ou au Portugal (Guerreiro et al., 2013), S. uberis en Sardaigne (Marogna et al., 2010), S. ovis et Aerococcus viridans en France (brebis), etc.

Les réservoirs d’infection et les modes de transmission de ces divers organismes sont partiellement différents ; en effet, des examens bactériologiques avec des espèces sont nécessaires pour cibler les principaux modèles d’IIM épidémiologiques (contagieux vs médié par les agneaux vs mammite environnementale) lors de la mise en œuvre des programmes de contrôle.

References:

- Adapté d’après Ovipedia Article créé par Dominique Bergonier, DVM, Dipl. ECAR, Dipl. ECSRHM, Professeur et chercheur à l’École nationale vétérinaire (ENV Toulouse) et à l’INRA (France).